Ho scoperto il calcio in occasione della finale mondiale dell’86: è stato amore a prima vista. A tre mesi dal suo arrivo in Italia, conferma il suo obiettivo: convincere gli sportivi che il Padova, ingaggiandolo, ha fatto un ottimo affare

di Carlo Caliceti, Il Padova, Ottobre 1994

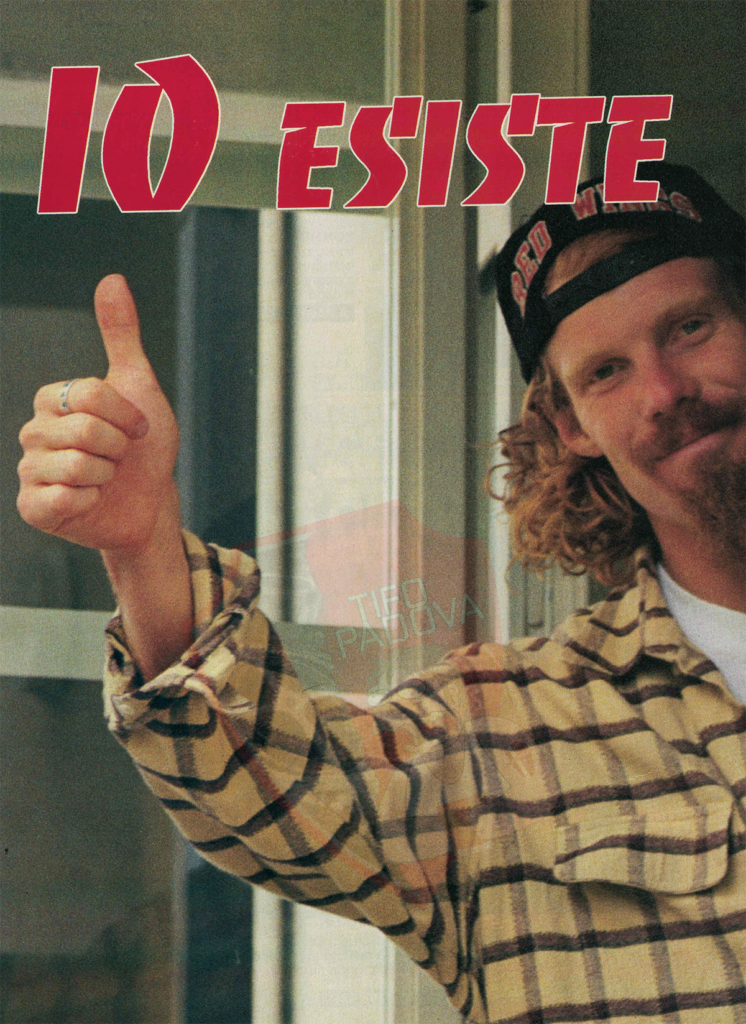

Provato. Alexi Lalas forse non esiste. Magari non ditelo ai bambini, che resterebbero delusi. Eppure è proprio così. Lalas è un’immagine che si è materializzata tra le righe di un libro per ragazzi, è un cartone animato. Anzi, è una fettina di spirito che ognuno ha e che molti dimenticano di avere. Lalas è Peter Pan, è il Piccolo Principe di Saint-Exupèry. O magari D’Artagnan, non fosse che per il pizzetto guascone.

Lalas è forse un fumetto, frutto della fantasia di chissà quale disegnatore giapponese. Di sicuro è un fumetto riuscito benissimo. Bisognerebbe importarne tanti, di questi Lalas. E magari regalarne uno a ogni giocatore di casa nostra. E magari piazzarne uno a Coverciano, uno in Via Allegri, uno in ogni stadio. Risolveremmo tanti problemi. Perché ui si siederebbe dove capita, gambe incrociate, occhialini alla John Lennon e comincerebbe a parlare. Di calcio, con l’amore e l’entusiasmo di chi si sente prescelto dal destino. Di tutto il resto, con la curiosità e la voglia di stupire di una matricola universitaria. Ha un grande pregio, questo ragazzone che piazza la cadenza di Dan Peterson sui gesti di Jovanotti: non è mai banale, dice quello che pensa, non usa le frasi fatte che ormai conosce a memoria anche l’ultimo dei ragazzi del Sandonà.

Un esempio? Facilissimo. Fate un salto a Bresseo e quando lo incrociate, buttategli lì la prima cosa che viene: Alexi, ma come salta in mente a un americano di innamorarsi del soccer? Alexi, che ormai l’italiano lo capisce benissimo, si sistema il ciuffo ribelle sotto una cuffia di lana rossa, una di quelle che andavano di moda vent’anni fa, e si siede. Si siede perchè lui è uno che non ha fretta. C’è da andare in tv, ci sarebbe da incontrare un giornalista di Newsweek, venuto apposta dagli Stati Uniti: d’accordo, c’è tempo.

“Okay, amico, vuoi sapere perché io, americano di Detroit, un bel giorno ho perso la testa per il soccer? Perchè un bel giorno mi è capitato di vedere in tv – cosa rarissima negli Stati Uniti – una partita di calcio. Era la finale dei Campionati del Mondo del 1986, in Messico. Argentina contro Germania: gran bel match, grandissimo Maradona. Ho avuto subito l’impressione che questo fosse uno sport diverso dal basket, dal football o dal baseball per un motivo semplice: negli sport americani ogni giocatore è una pedina in uno scacchiere, ognuno ha un compito preciso e in un’azione di gioco ha al massimo due o tre alternative. Nel calcio, no. Il calcio è fantasia allo stato puro e quando tu hai il pallone tra i piedi puoi scegliere le soluzioni più diverse. In mezzo al campo sei libero. È questo il bello del soccer”.

D’accordo, ma come è cominciata la grande avventura?

“È cominciata a Detroit, ai tempi dell’High School. È proseguita all’Università del New Jersey ed è sfociata nel 1991 con la convocazione nella Nazionale Olimpica”.

Quindi sei professionista da tre anni.

“Da due. Esattamente da quando abbiamo cominciato la preparazione ai Mondiali con Milutinovic.”

I Mondiali ti hanno cambiato la vita.

“Oh, sì. Puoi dirlo forte, amico. Io negli Stati Uniti non ero nessuno, il calcio stesso non era niente. Lalas era uno studente di letteratura contemporanea, che pensava di sfondare nel rock insieme ai suoi Gipsy e che nel frattempo tentava un’avventura divertente, entusiasmante, ma pur sempre fine a se stessa. Poi arriva il gran momento di USA ’94, la gente americana all’inizio strabuzza gli occhi, quindi comincia a seguirci con curiosità e noi tutto sommato non deludiamo le attese. Il sottoscritto, poi, gioca proprio benino e i grandi organi di informazione scoprono che dietro il cantante rock che veste grunge e sfoggia un pizzetto rosso decisamente atipico, c’è un discreto giocatore di calcio. Tutto molto bello, benissimo. Ma chi poteva immaginare che sarei stato il primo giocatore statunitense ad approdare alla Serie A italiana?”

E invece è successo l’imprevedibile…

“Un sogno, un sogno. Sono arrivato direttamente al top. Qui mi pagano tanto, qui posso imparare, qui finalmente gioco un vero campionato, perchè – credimi – un conto è giocare in una Nazionale e fare magari quattro o cinque partite al Mondiale, un altro è giocare in un club e restare sulla corda per 34 domeniche di fila. E poi sono in Italia, posso vedere Roma, Firenze, Venezia. È tutto bellissimo”.

Non esagerare. Ammetterai di essere sottoposto a una pressione alla quale non eri abituato.

“È normale. Quando diventi famoso hai anche dei doveri. Io poi non ne sento il peso. Se devo parlare con dieci giornalisti, parlo volentieri con tutti e dieci. Se poi scrivono che gioco male, pazienza. Io devo rispondere soltanto alla mia coscienza. I tifosi che mi fermano per strada? Mi fanno un piacere immenso. Pensa che ricevo migliaia di lettere da tutto il mondo. Dovrei forse lamentarmi?”

Ci mancherebbe. Però non hai digerito le critiche che ti sono state rivolte quando hai cantato alla Domenica Sportiva dopo lo 0-5 con la Samp.

“Oh, sì. Come dite voi? Vaffan… La gente ha tutto il diritto di criticarmi se sbaglio un passaggio o mi faccio saltare dal mio avversario. Ma nessuno può intervenire nella mia vita privata. Anche perchè io non posso pensare al calcio 24 ore su 24. Impazzirei. E per giocare bene bisogna essere distesi più a livello mentale che fisico. Io suono la chitarra e mi rilasso.”

A quando il primo concerto italiano?

“Presto. Chiamerò in Italia gli altri tre componenti del mio complesso e probabilmente integreremo un ottimo batterista italiano che ho conosciuto qui a Padova. Verrà fuori un mix italoamericano che potrebbe darci parecchie soddisfazioni. Sperando che non si arrabbi nessuno.”

Ti sarai accordo che in Italia il calcio è una cosa seria.

“Eh no, amico. In Italia il calcio è una religione. Life or death, questione di vita o di morte. Non è facile per uno che arriva da fuori entrare in una mentalità del genere.“

Negli Stati Uniti succederà la stessa cosa col basket o col baseball.

“No, è diverso. Da noi ci sono tanti sport che riscuotono consenso. In Italia c’è solo il calcio. Il resto viene molto dopo.”

[…]

Con te si potrebbe parlare per ore senza toccare l’argomento calcio. Ma non ti pesa il fatto di essere diventato famoso per il look, per la musica, piuttosto che per le tue qualità pedatorie?

“No che non mi pesa. Perché l’importante è quello che penso io, non quello che pensa la gente. E io penso di essere un buon calciatore che svolge con impegno il suo lavoro. Poi è ovvio che ci sono tante persone che magari non mi hanno mai visto giocare e mi conoscono solo per i ciuffi rossi o per le mie chitarre. Vorrà dire che quando mi vedranno in campo capiranno che anche col pallone tra i piedi non me la cavo così male.”

Possibile che tu riesca a vedere sempre (o quasi sempre) tutto rosa?

“Ma sai, io intanto parto da una posizione inattaccabile. Comunque vadano le cose, resterò comunque negli annali come il primo statunitense che ha giocato nel campionato italiano. Ricordo ancora l’emozione al momento del calcio d’inizio del match contro la Sampdoria. Il cuore batteva forte e mi dicevo: Ok, adesso si parte, fai vedere chi sei. Poi ne abbiamo presi cinque e mi sono detto: Bravo, Alexi, ora puoi tornare a casa. A parte gli scherzi, resta un discorso di base: al momento Lalas è il primo yankee che ha giocato in Italia? Bene, a giugno vorrei che si dicesse: Lalas? Il primo yankee che ha giocato – bene – in Italia. Più semplice di così…”